Googleアドセンスの審査に合格し、

ただし、

そこで、この記事では、

ただ、大前提として、

どんなに分かりやすい解説記事を読むよりも、

それを前提としつつ、

目次

WordPressで記事を作成する前にやること

使いやすいエディターを選ぶ

まず最初に伝えておくべき点は、

現在のWordPressが採用している最新のエディターである

2018年末より新たにWordPressのベースエディターと

しかし、0からブログを立ち上げたばかりの初心者には、

ただ、クラシック・エディターの場合、

しかし、普通に副業ブログの更新をしていて、クラシック・

また、グーテンベルクがリリースされ、

実際、当初はサポート期限を「2022年まで」としていたものの、現在では「2024年まで」に延長されている経緯があります

ですので、ネット上に多くアップされている

- 「Gutenberg(グーテンベルク) 使い方」

- 「Gutenberg(グーテンベルク) 操作方法」

などの検索ワードでヒットした解説記事を読み、

しかし、ここでは、ビギナーの為にも、敢えて、

Classic Editor(クラシック・エディター)のインストール

先ほども紹介したように、

よって、

何も難しい作業ではありません

WordPressダッシュボードの左サイドバーにある

「プラグイン」から「新規追加」へ進み、上部右エリアにある「

インストールが終われば、あとは「有効化」をクリックするだけ

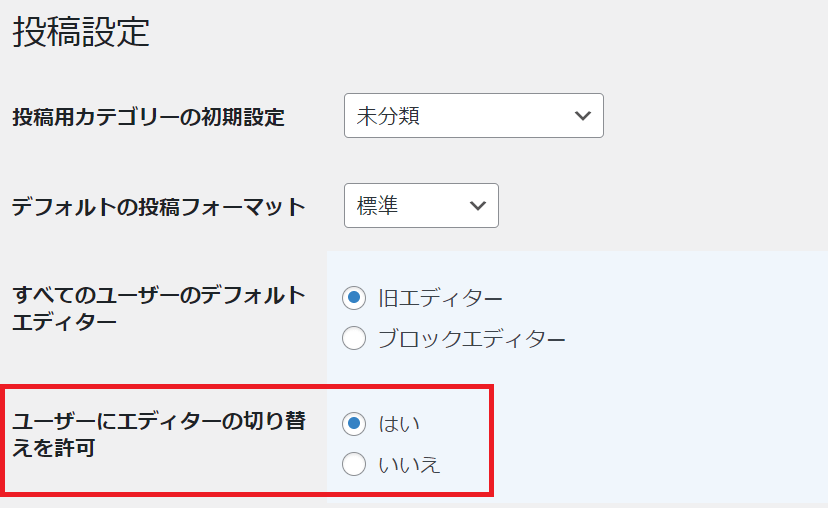

もしも、クラシックを使用しながら、

クラシックの「設定」から「

こうすることで、記事を新規で投稿するたびに、

記事を新規投稿する手順

クラシック・エディターを使用する場合、

まずは、

手順①:タイトルの入力

投稿画面の最上部にあるのが「タイトルを追加」する項目です

ここで最も注意するべきは、

- タイトルの文字数を30字以内にする

- 誰が読んでもどんな記事内容かが伝わる題名にする

この2点です

もちろん、より高度なSEO対策を施すのであれば、

なぜ30文字以内に収めるのかというと、

タイトルは記事をクリックしてもらう為の生命線であり、同時に、

その大事な記事タイトルで、30字オーバーをしてしまうと、

例を挙げて説明しますね

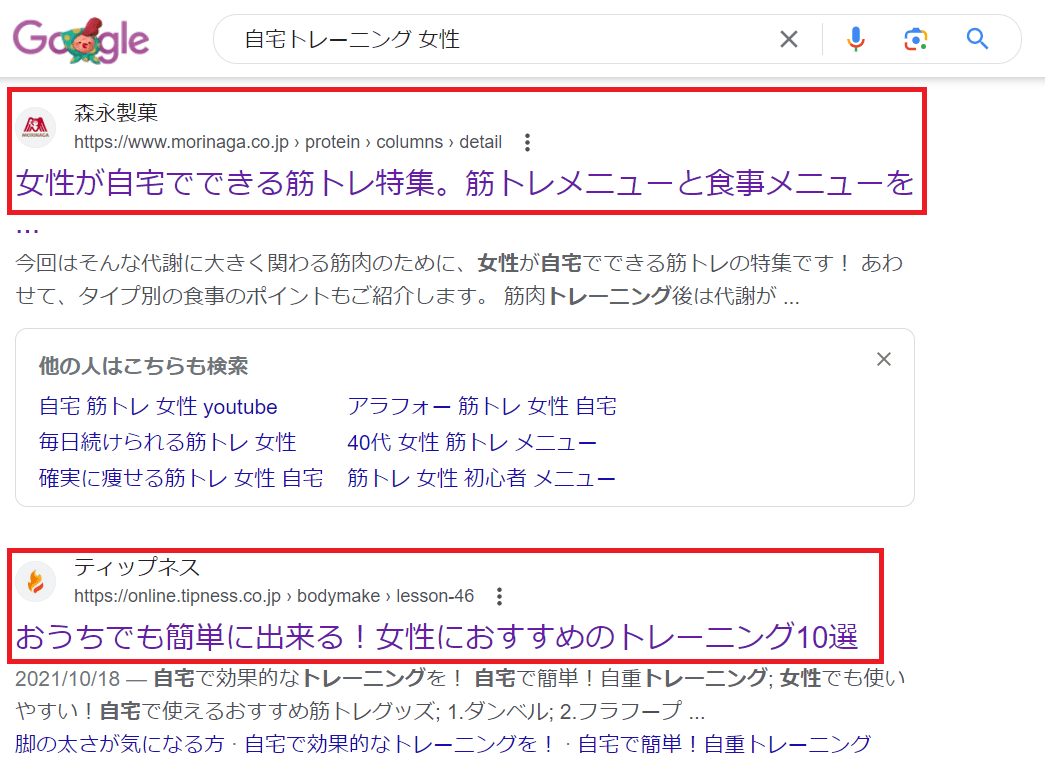

Googleで「自宅トレーニング 女性向け」と検索してみます

コロナ禍の自粛生活では、屋外に出ることなく、

2023年時点では、この検索キーワードで上位表示されるのは、

森永製菓さんの記事と、フィットネスジム・

(画像では『自宅トレーニング 女性』と表示されていますが、どちらも検索結果は同じでした)

上の森永製菓さんの記事は、

「女性が自宅でできる筋トレ特集。

というのが正式なタイトル全文ですが、

「女性が自宅でできる筋トレ特集。

という、尻切れトンボの表示になってしまっており、

それでも「自宅トレーニング 女性向け」というビッグキーワードで上位表示できているのは、“

もしくは、タイトルのクオリティー以上に、

どちらにせよ、現在の37文字のタイトルを

「女性向けの筋トレメニューと食事メニューを併せて紹介!」

というシンプルなタイトルに直せば、26字に収まるので、

一方、

Googleの検索画面によっては、

今回の森永製菓さんのような表示にならぬよう、

手順②:本文の入力

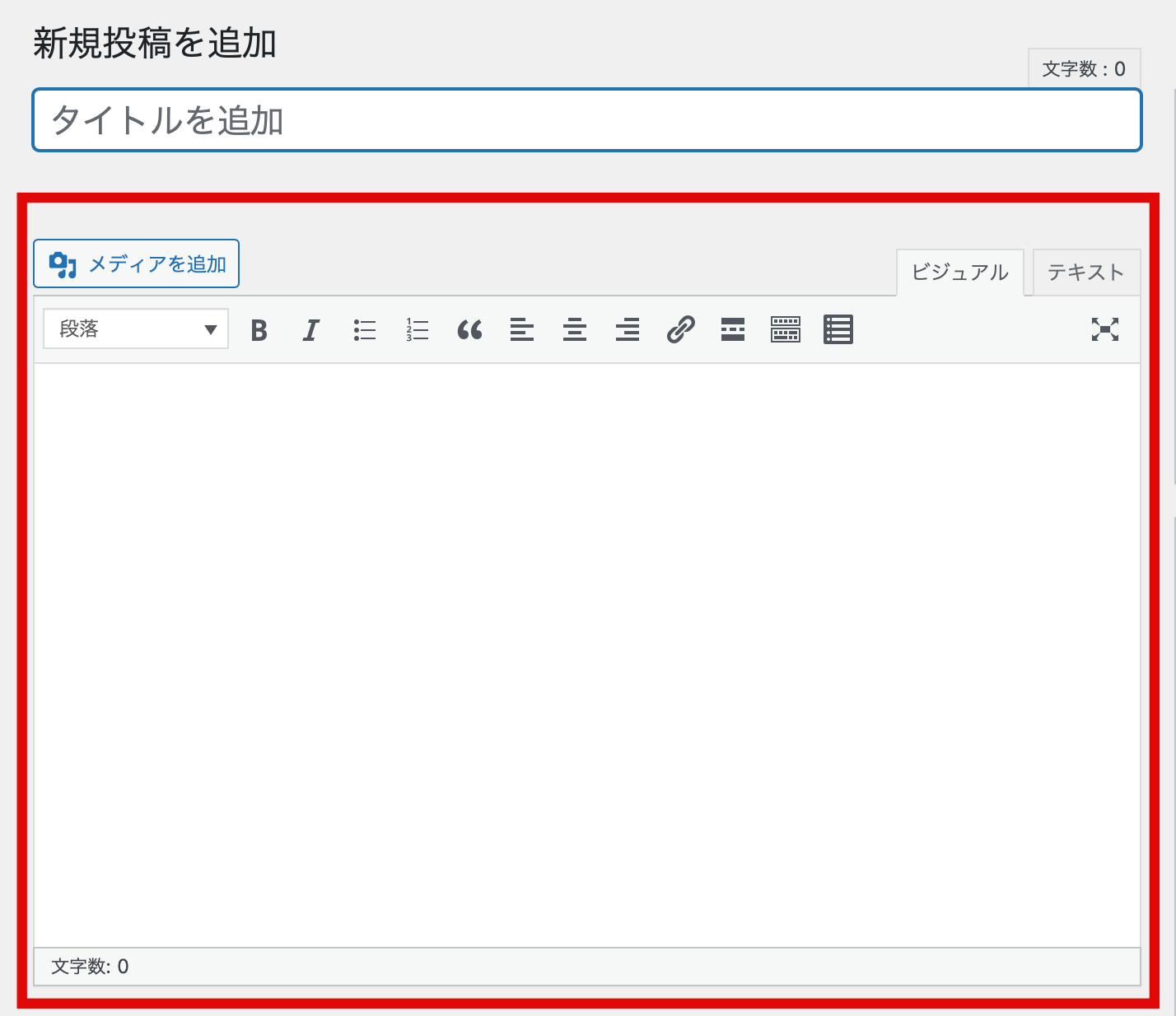

少し長くなってしまいましたが、

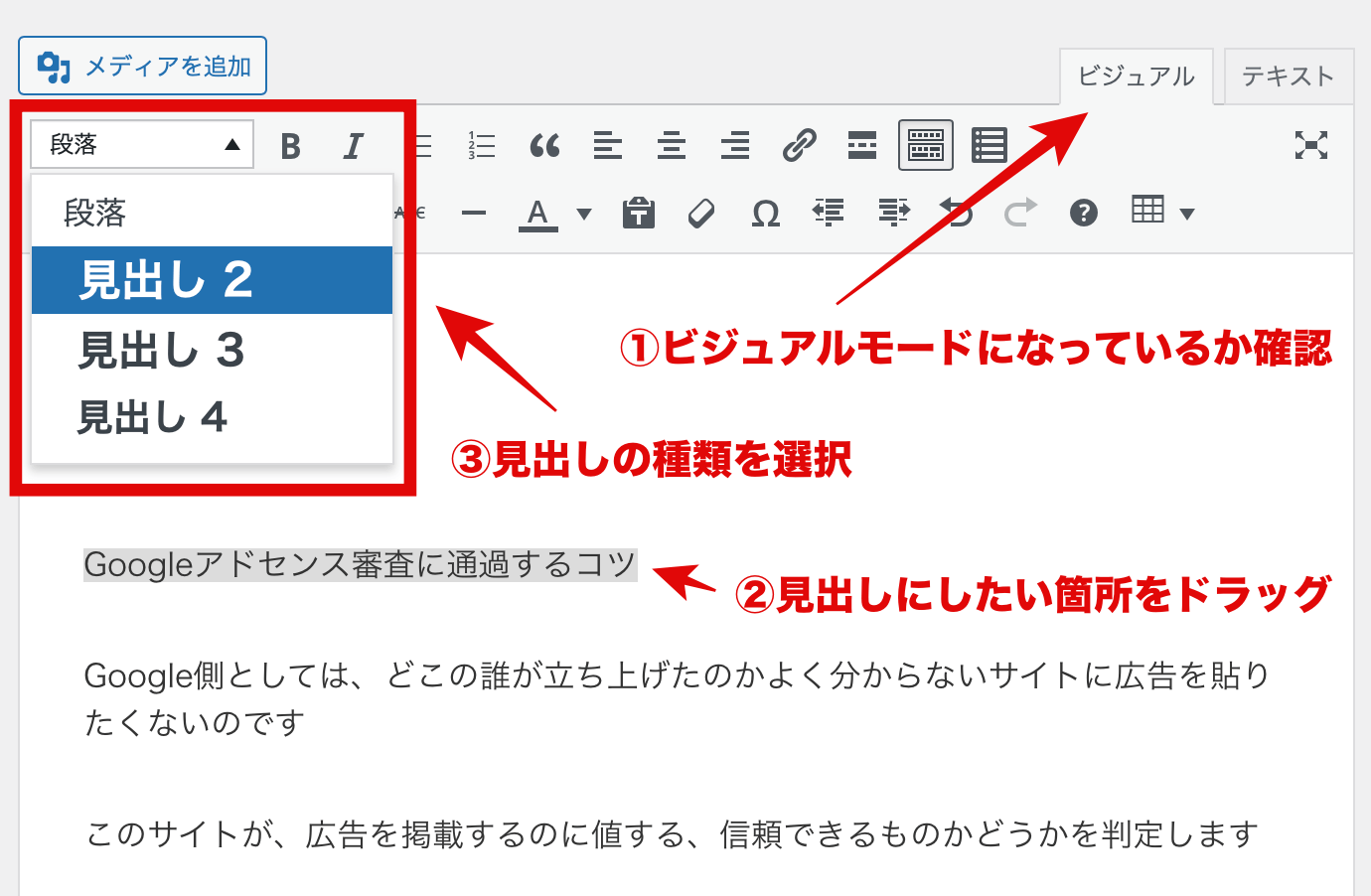

本文は以下の画像の赤枠内に入力していきます

ここでの注意点は、もちろん、“分かりやすい本文を書く“

ビギナーであれば、まずは“分かりやすい本文“

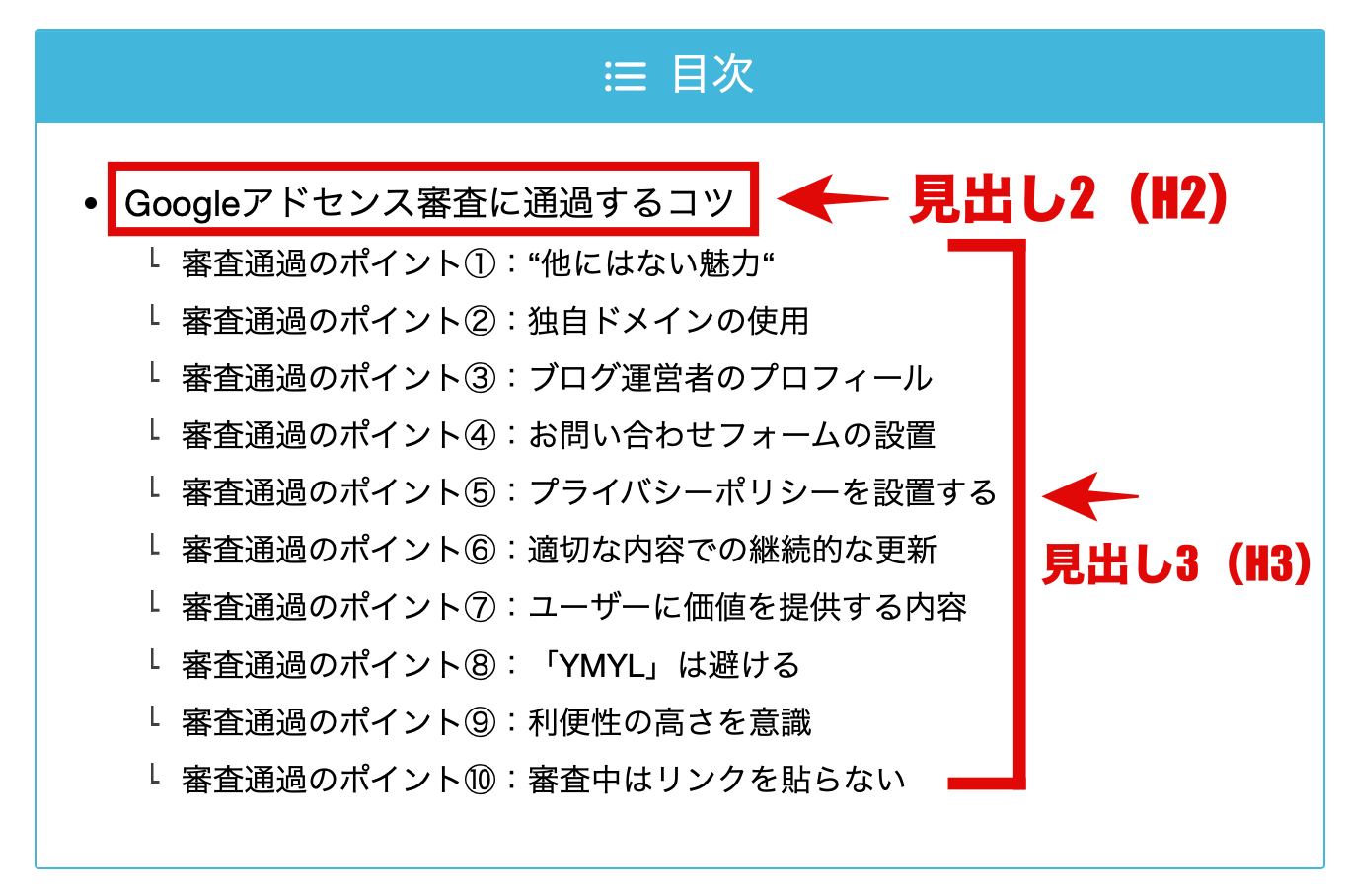

見出しというのは、「Heading」の事で、その略称として「

たとえば、このサイトのステップ②にある

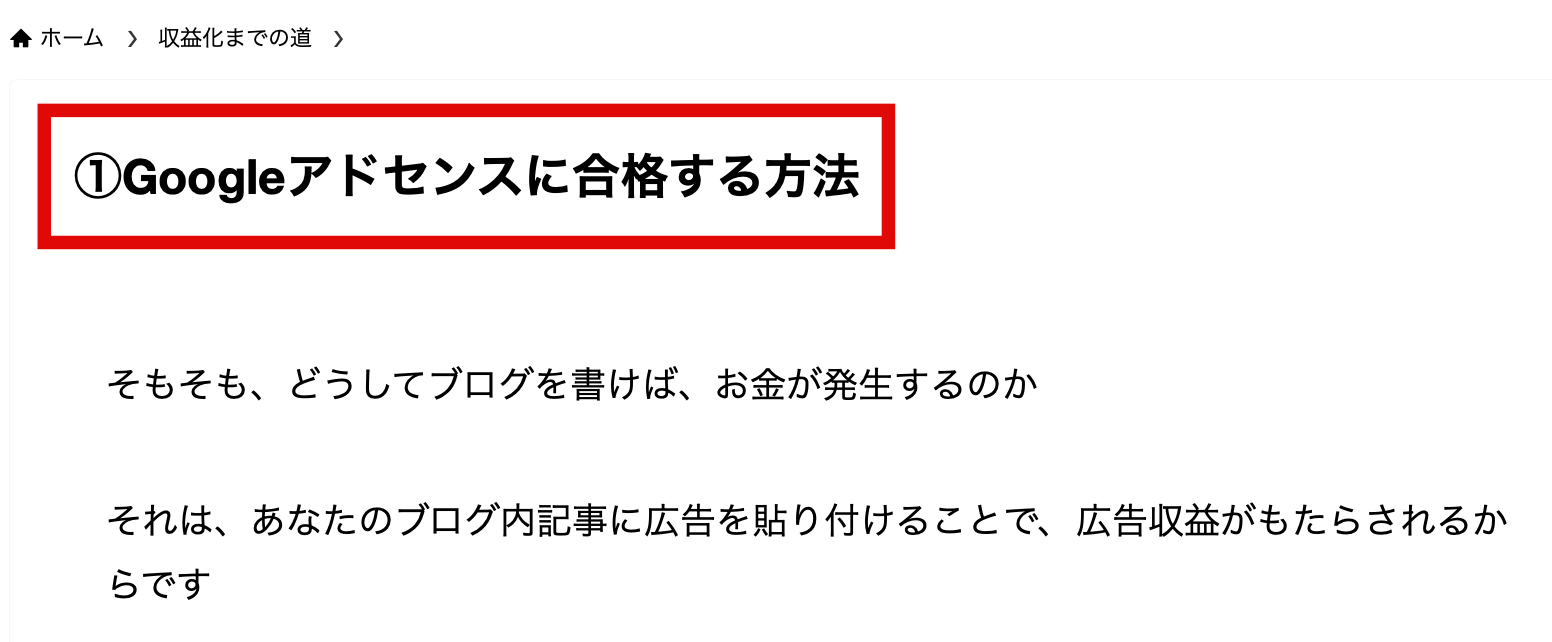

「Googleアドセンスに合格する方法」の記事を例にすると、

「見出し1(H1)」は下の画像の記事タイトル部分

「見出し2(H2)」と「見出し3(H3)」

また、実際にビジュアル画面で見出しを作成する方法は、

見出しをどのようなタイミング、ワードで作るかは、

法人のメディアや、ライバルサイトを沢山チェックし、

もちろん、私のこのサイトの記事でも、

手順③:カテゴリーやタグの入力

タイトルと本文があれば、記事の80%は完成しています

最後の仕上げに、その記事のジャンルやタイプを、

カテゴリーとタグの概念を大まかに説明するなら、

- カテゴリー = 記事の分野・ジャンル

- タグ = 記事に登場するキーワード(4〜5個以下)

という分け方になります

タグはあまり大量に作成しすぎると逆にサイトの利便性を損なうの

先ほどのTIPNESSさんの記事「おうちでも簡単に出来る!

私ならカテゴリーは「ダイエット」や「ボディメイク」「

タグは「自宅トレーニング」「痩せる方法」「筋トレグッズ」「

映画専門サイトを例にすると、もっと伝わりやすいかもしれません

そのサイト内で、映画「ワイルド・スピード/ジェットブレイク」の感想記事を執筆したのであれば、

カテゴリーは「アクション」で、

タグは「ワイルドスピード」「ヴィン・ディーゼル」「

このカテゴリーとタグの入力や表現、言葉選びについては、

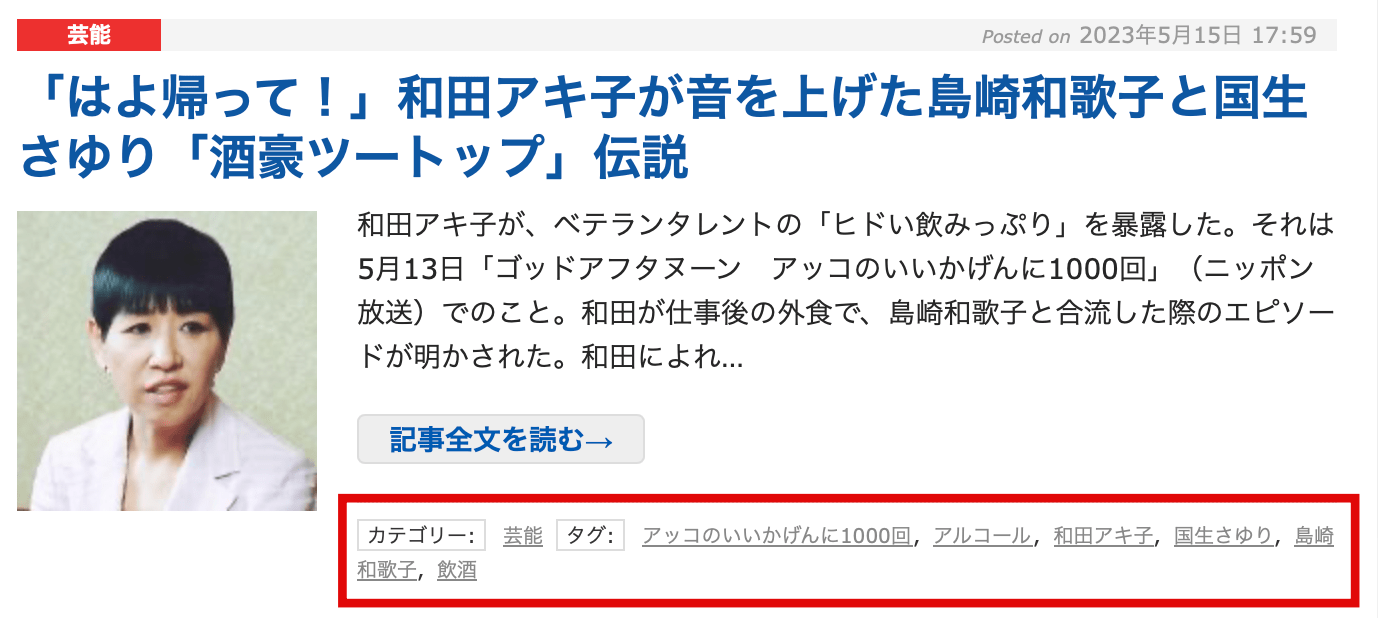

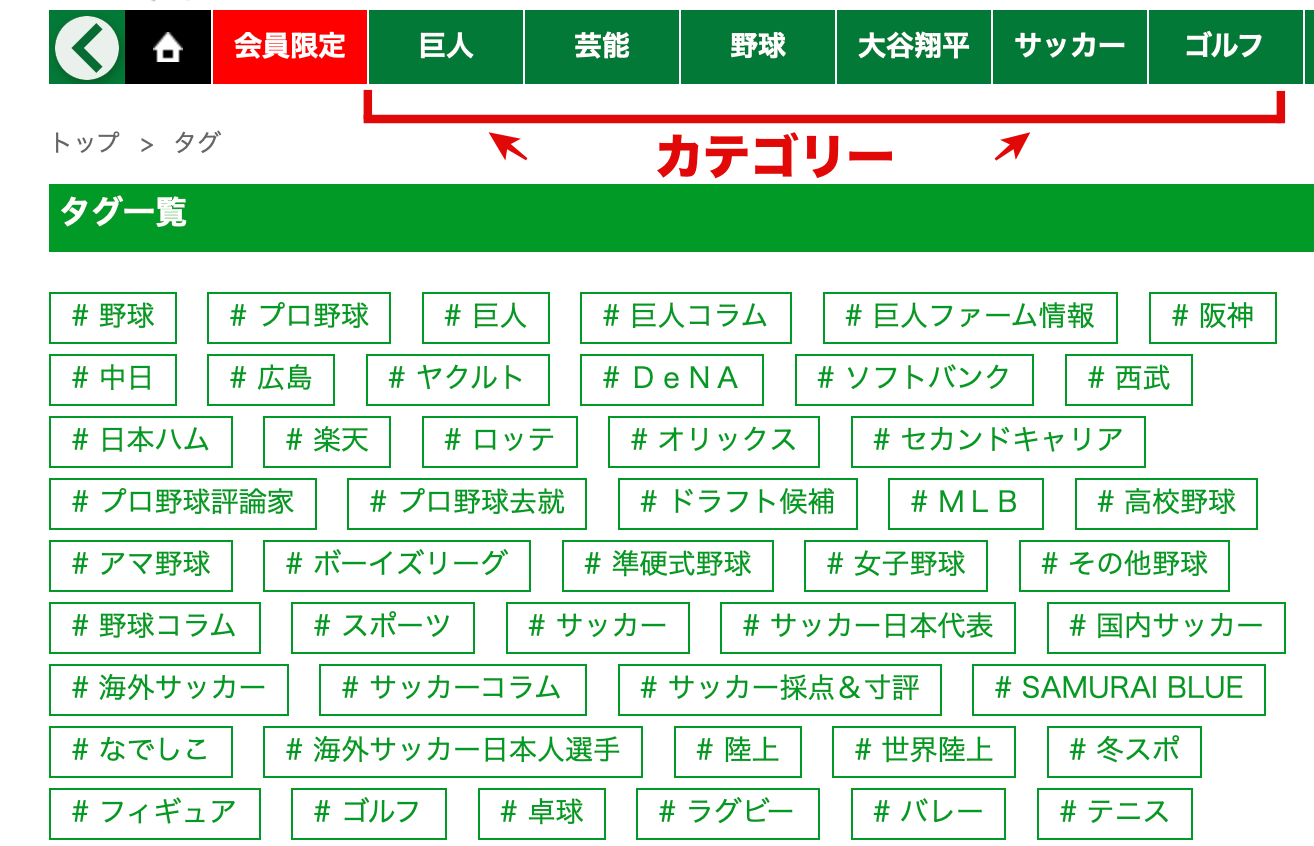

週刊誌やスポーツ紙が運営している公式サイトや、

例えば……「アサ芸プラス」さんの場合

次に「スポーツ報知」さんのカテゴリーとタグ一覧も参照ください

ちなみに、私のサイトは、

なので、

以上が、記事を執筆する上での最低限の流れや手順、そして、

これらを踏まえつつも、まずビギナーに必要なのは「

それには、ダッシュボードの各項目をいじり倒し、

「ここをこのように入力すると、

などの試行錯誤を何度も進めていくことです

繰り返しになりますが、初めは皆、

現時点で“慣れていない“や“不安“

諦めずに、どんどんダッシュボードをマスターしていきましょう